La littérature jeunesse, de nouveaux enjeux pour la narration

On ne compte plus les bienfaits de la lecture et ce à tous les âges de la vie. La littérature nous aide à mieux appréhender le réel et participe à notre épanouissement.

La littérature est ainsi plus essentielle encore aux enfants, que leur âge rend très perméables aux médias auxquels ils sont exposés. Dès lors, il importe de mettre à leur portée une littérature qui participe à structurer leur personne en devenir et leur rapport au monde

Cet enjeu a largement été intégré aujourd’hui, alors qu’on assiste à une explosion du segment jeunesse en littérature. Il occupe la troisième place des ventes, derrière la littérature générale et la bande dessinée et son étude au niveau universitaire connaît un vif intérêt. En France, la littérature destinée aux enfants est très encadrée au niveau légal, depuis «la loi française n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse », à laquelle font référence tous les ouvrages publiés destinés à la jeunesse, enfants comme adolescents. C’est la volonté conjointe de préserver la jeunesse et de se protéger de l’influence culturelle massive de la littérature américaine après la seconde Guerre Mondiale, qui furent à l’origine de cette loi. Une Commission rattachée aux Ministères de la Justice et de l’Intérieur est chargée de surveiller la production pour la jeunesse, selon les critères définis par l’article 2 :

« Les publications visées à l’article 1 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou de délitsou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ouentretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. »

Cette loi peut sembler extrêmement restrictive, mais a fait l’objet de nombreuses évolutions sémantiques au cours du temps. Peu d’ouvrages en France aujourd’hui font l’objet de censure au nom de cette loi.

Cette reconnaissance a cependant été l’objet d’un long cheminement. L’idée même de littérature jeunesse a mis beaucoup de temps à émerger, alors que l’enfant ne possédait pas de statut social propre :jusqu’à la période des Lumières, il était considéré en vue de ce qu’il allait devenir (un travailleur, un héritier …) et était mêlé très tôt à la vie des adultes. Cette absence de singularité se traduisait ainsi par l’absence d’une littérature propre : même les contes de fées, qu’on associe à l'enfance aujourd’hui, se lisaient au XVII° siècle dans les salons mondains.

C’est au XVIII°, qu’on commence à accorder une certaine spécificité aux enfants et qu’ils deviennent alors le public cible de certaines œuvres. Un des exemples les plus connus, qu’on reconnaît comme le premier ouvrage français pour la jeunesse, est Les Aventures de Télémaque, écrit par Fénelon pour le petit-fils du roi Louis XIV, dont il était le précepteur. Cet ouvrage, à mi-chemin entre la fiction et le traité de morale, a été publié à l’insu de Fénelon et a connu un grand retentissement dans toute l’Europe au début du XVIII°. C’est à cette époque également que les contes de fées commencent à être pensés pour les enfants : Mme Leprince de Beaumont écrit pour la jeunesse en 1756 son recueil de contes intitulé Magasin des enfants. L’ouvrage de Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, paru en1976 et qui fit date montre l’importance des contes de fées dans la maturation et la structuration de l’enfant, achevant d’associer cet âge à ce genre.

Mais l’exemple le plus révélateur est celui de Robinson Crusoé écrit par Daniel Defoe en 1719, et particulièrement la lecture qu’en fait Jean-Jacques Rousseau. Dans Émile ou de L’Éducation, Rousseau développe de nombreuses pages sur le roman de Defoe et fait de Robinson Crusoé un exemple parfait de traité d’éducation des jeunes enfants, un idéal théorique dont il faudrait s’inspirer pour les éduquer. L’île sur laquelle s’échoue Robinson devient un lieu hors du temps, où l’on pourrait observer l’Homme à l’état de nature avant qu’il ne soit corrompu par la société. Le naufragé, partant de rien, parvient à se civiliser au contact de la Nature et à en avoir la maîtrise parfaite par son seul travail. Rousseau affirme qu’il faudrait lire Robinson Crusoé aux enfants afin qu’ils apprennent ce qu’est l’innocence, la bonté et le passage à l’âge adulte. Cette lecture rousseauiste de l’œuvre va traverser tout le XIX° siècle et initiera le genre de la « robinsonnade »,qui voit se multiplier les réécritures du roman pour les enfants.

Il faut attendre le XIX° siècle pour que le terme et le genre de « littérature jeunesse » émergent véritablement, notamment grâce à la scolarisation obligatoire des enfants par Jules Ferry, qui voit éclore tout un ensemble de manuels scolaires, d’œuvres de fiction, de maisons d’éditions spécialisées, chargés de soutenir l’apprentissage des enfants.

La littérature jeunesse comprend aujourd’hui un panel de genres extrêmement varié, allant de l’album au roman, en passant par la poésie, la bande dessinée, le livre illustré, le conte… Malgré cette expansion et la reconnaissance du genre, il a fallu du temps pour qu’on lui accorde une véritable valeur littéraire. Son public étant relativement jeune, on considérait que les thèmes abordés, le style employé, devaient rester simples, tout en étant porteur d’enseignements moraux et didactiques. Ce genre d’ouvrage a été largement décrié par l’auteur anglais J.R.R. Tolkien, qui en dénonçait le ton mièvre et condescendant, qui prenait les enfants pour des simples d’esprit. Tolkien défendait une littérature jeunesse non édulcorée, qui permettait d’aborder des thèmes variés et dont le style pouvait être riche et complexe.

Ainsi, la littérature jeunesse, loin d’être simpliste et naïve, soulève au contraire de nouveaux enjeux pour la narration, permis justement par ce public spécifique, qu’on imaginait contraignant et réducteur pour l’écriture.

On sait déjà le lien indissociable que cette littérature entretient avec l’image : alors qu’une partie de son public ne sait pas encore lire, l’illustration devient essentielle pour permettre au petit de suivre la lecture qui lui est faite, de susciter son émerveillement et de travailler sa faculté d’imagination. Mais qu’on ne s’y trompe pas : livre imagé ne signifie pas nécessairement lecture d’enfance. Nous avons compris combien l’illustration était bénéfique, même pour un public plus âgé pour qui la capacité d’émerveillement reste essentielle. L’image est parfois aussi parlante que le texte et peut émouvoir plus facilement certains lecteurs.

Par ailleurs, reprenant une des dénonciations de Tolkien, les thèmes abordés par la littérature jeunesse ne doivent pas nécessairement être légers et candides. Bien qu’il s’agisse d’un public plus sensible et plus impressionnable, c’est l’occasion d’explorer questions lourdes et sérieuses, sur un ton qui fasse sentir leur gravité, sans pour autant choquer. Nous pensons ici à un roman comme Alma de Thimothée de Fombelle, traitant avec justesse de l’esclavage ; ou à l’album Les Derniers géants de François Place sur les massacres de population et le rapport à la différence et l’inconnu. Ces thèmes sont ainsi présentés à l’enfant, qui les intègre de façon passive, permettant de construire doucement sa pensée et son esprit critique, tandis que l’adulte qui lui lit l’histoire perçoit l’enjeu profond derrière le texte et ses images. L’objectif pour l’auteur, et éventuellement l’illustrateur, devient ainsi de développer une méthode de narration qui soit suffisamment subtile pour parler à l’adulte et à l’enfant, sans brusquer ce dernier.

Ce dernier point nous renvoie à une caractéristique essentielle du genre, qui lui est spécifique, son double lectorat : l’enfant, à qui l’on raconte l’histoire, et l’adulte qui la lui raconte. La chercheuse Nathalie Prince a beaucoup écrit à ce sujet, dans son ouvrage La littérature de jeunesse. Prince insiste sur cette lecture à double niveau, dont nous venons de citer deux exemples, avec Alma et Les Derniers Géants. Certains éléments de l’illustration ou de la narration parleront différemment à l’adulte et à l’enfant, offrant plusieurs niveaux de compréhension et de significations. Le sens se fait ainsi grâce à la confrontation des deux lecteurs et il devient alors très intéressant pour l’auteur d’intégrer dans son texte et éventuellement dans son illustration, ce double lectorat, qui ouvre d’intéressantes perspectives narratologiques.

Pour approfondir ces questions, nous vous renvoyons à l’ouvrage de Nathalie Prince La littérature de jeunesse, dont une troisième édition est parue chez Armand Colin en 2010.

Vous pourrez rencontrer le 2 octobre aux Mardis de la Philo William Marx, professeur au Collège de France, qui donnera une matinée de conférences sur « La lecture et l’enfance ».

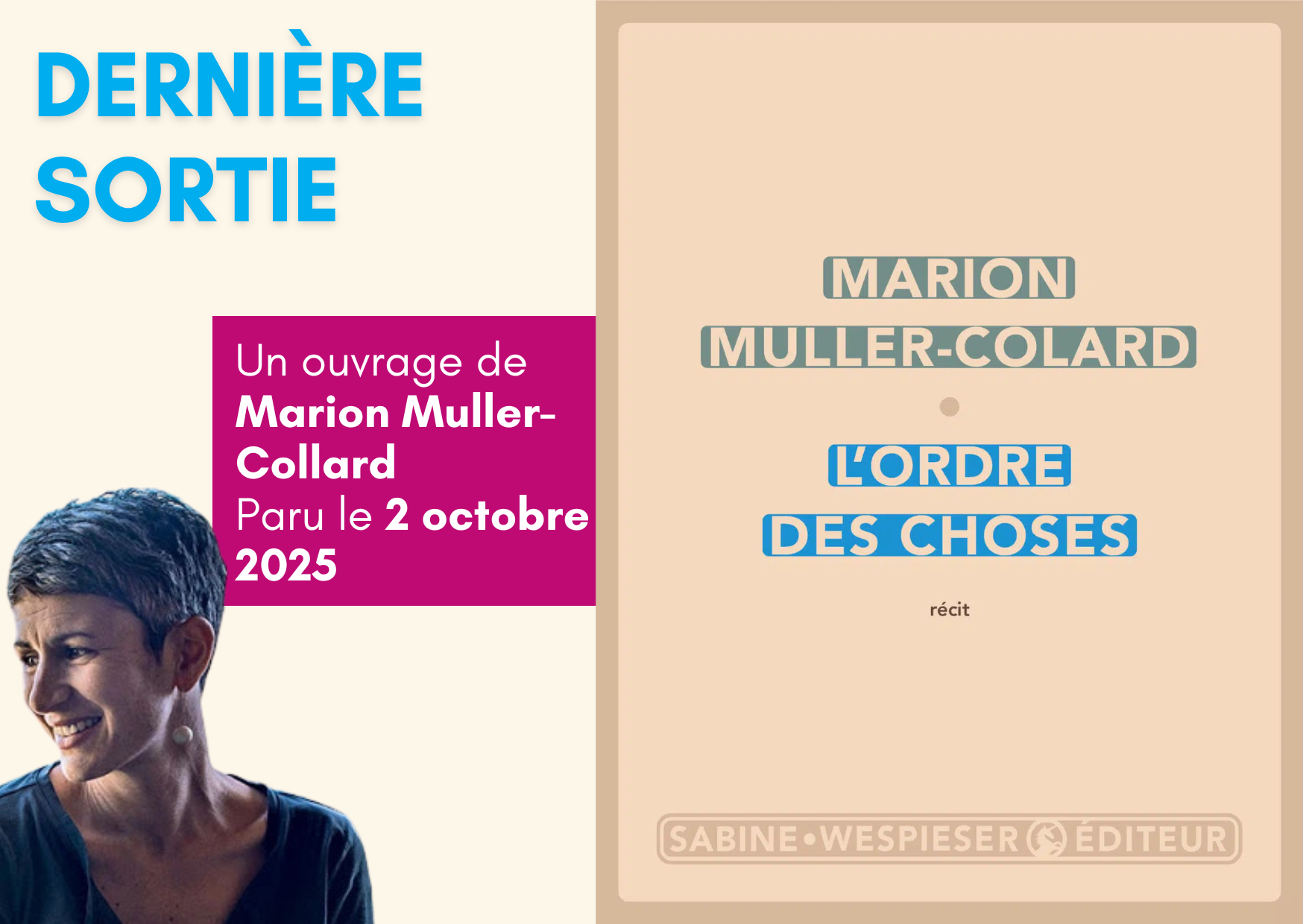

L'ordre des choses, de Marion Muller-Collard

.webp)

.webp)